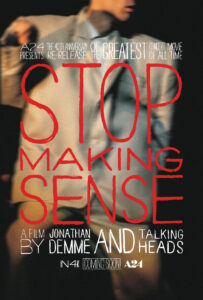

Crítica – Stop Making Sense

Crítica – Stop Making Sense

Sinopse (imdb): Considerado pela crítica como o maior filme-concerto de todos os tempos, a performance foi gravada ao longo de três noites no Pantages Theatre de Hollywood, em dezembro de 1983, e apresenta as canções mais memoráveis do Talking Heads.

Um amigo me convidou pra uma sessão especial de Stop Making Sense, versão remasterizada, comemorando 40 anos do lançamento, no Estação Botafogo. Já tinha visto, mas achei que seria um bom programa. Vou comentar o filme, depois comento a sessão.

Antes de começar o filme, temos um recado do próprio David Byrne comentando essa nova versão. Detalhe: ele gravou o recado para o público brasileiro!

A direção é de Jonathan Demme, que fez uns filmes simpáticos nos anos 80 (De Caso com a Máfia, Totalmente Selvagem) e em 1991 conseguiu um feito poucas vezes visto no cinema: dirigiu um filme que ganhou os cinco principais Oscar (filme, diretor, roteiro, ator e atriz): O Silêncio dos Inocentes.

Mas não vejo muito do estilo do diretor aqui. Stop Making Sense é o registro do show do Talking Heads, e a genialidade aqui está na concepção do show. Demme apenas teve que posicionar suas câmeras e registrar o que acontecia no palco.

O show começa com um palco vazio. Apenas um microfone num pedestal. David Byrne entra no palco, sozinho com um violão, e toca e canta uma música. Depois a baixista Tina Weymouth entra no palco e tocam a segunda música. Perto do fim, uma bateria é colocada no palco e a terceira música já tem Chris Frantz na bateria. Jerry Harrison, o outro guitarrista, entra na quarta música. Depois entram um percussionista e duas backing vocal. Depois um tecladista e um outro guitarrista. Depois que já temos nove músicos no palco, começam a colocar painéis e iluminação. Ao fim do show, o palco está completo.

Mesmo com toda essa movimentação, o show flui perfeitamente. E a gente ainda tem que se lembrar que era início dos anos 80, quase tudo no palco tem que ser cabeado (tem um momento que quase que uma das backing vocals tropeça no cabo do baixo da Tina Weymouth).

Jonathan Demme filmou 3 noites seguidas do show. As câmeras foram bem posicionadas, porque vemos vários closes e vários takes abertos, e não reparei em nenhum câmera! Segundo o imdb, em cada noite ele posicionava os câmeras em posições estratégicas, assim nenhum “vazava”,

Ah, Demme queria filmar alguns takes extras em estúdio, simulando o palco do teatro, mas a banda se recusou, dizendo que a resposta do público era algo essencial para a energia do palco. E que energia! David Byrne não pára em nenhum momento do show! O cara canta, toca, dança, pula, corre, é impressionante!

Pros mais novos que devem estar se perguntando “mas afinal o que é esse tal de Talking Heads?”, tem pelo menos duas coisas que acho que estão fortes na cultura pop até hoje. Uma é a música Psycho KIller, que não foi feita para o filme, mas é a música que abre o show. A outra é o terno gigante usado pelo David Byrne no fim do show, que é citado de vez em quando por aí (como no filme O Homem dos Sonhos, com Nicolas Cage).

Sobre a sessão no Estação: quando me convidaram, achei, ok, vamos lá, já vi o filme, tenho dvd, mas pode ser um programa diferente ver na tela grande. E para minha surpresa, uma boa notícia: o Estação estava lotado! Nenhuma poltrona vazia! Impressionante, um filme velho, que todo mundo já viu, numa quarta à noite, com lotação esgotada! Algumas pessoas se empolgaram e levantaram das suas cadeiras para dançar. E ao fim do filme, na última música, várias pessoas foram dançar debaixo da tela. O cinema vive!

Crítica – A Noite que Mudou o Pop

Crítica – A Noite que Mudou o Pop

Crítica – Terror no Estúdio 666 / Studio 666

Crítica – Terror no Estúdio 666 / Studio 666 Crítica – Metal Lords

Crítica – Metal Lords